【 半存狀態 | 張家寧 個展 】

展覽聚焦於正在顯影的流動物質,結合平面、數位或3D,並以多件裝置藝術呈現它們在懸浮與變形之間,回饋出難以言喻的感官經驗。 這些存在遊走於現實與虛構、記憶與預言的邊界,如同殘影般閃現,亦如數位餘波中的靈性碎片。藝術家構築出一個異質的感知場域,讓觀者在冷靜與詩性的氛圍裡,感受作品如沉澱物般緩慢積聚,於視網膜上留下微妙而持久的痕跡。

展覽

Duration : 2025/9/27 - 2025/12/12

【 半存狀態 | 張家寧 個展 】

➠2025/9/27 - 2025/12/12

✶開放免費入場看展✶

———————————————

[ 展覽介紹 ]

➠半存狀態 Partial Existence

展覽聚焦於正在顯影的流動物質,結合平面、數位或3D,並以多件裝置藝術呈現。它們在懸浮與變形之間,回饋出難以言喻的感官經驗。

這些存在遊走於現實與虛構、記憶與預言的邊界,如同殘影般閃現,亦如數位餘波中的靈性碎片。藝術家構築出一個異質的感知場域,讓觀者在冷靜與詩性的氛圍裡,感受作品如沉澱物般緩慢積聚,於視網膜上留下微妙而持久的痕跡。

這是一場對「存在」本身的叩問:當物質失去固定形態,當感知超越確定性,真實將如何被重新定義?

This exhibition explores fluid substances in transformation, presented through installations that merge two-dimensional, digital, and 3D forms. Between suspension and metamorphosis, the works evoke a sensory experience that is at once elusive and poetic.

Drifting between reality and fiction, memory and prophecy, they appear like afterimages—fragments of spirituality within the digital echo. In this heterogeneous field of perception, viewers encounter works that accumulate like sediments, leaving subtle yet lasting impressions.

At its core, the exhibition questions existence itself: when matter loses its fixed form and perception transcends certainty, how might reality be redefined?

———————————————

[ 藝術家 ]

➠張家寧 @yano_keika

深受網路活動影響,作品延展那些看似對立卻共存的關係。喜歡幻想與改寫,透過影像、裝置與材質實驗,回應虛實邊界中的感知複合性,探索自然與人造在當代的共構樣態。

Deeply influenced by online activities, the works extend relationships that appear contradictory yet coexist. Embracing imagination and reinterpretation, they employ images, installations, and material experiments to respond to the complexities of perception at the boundary between the virtual and the real, exploring how the natural and the artificial co-construct contemporary forms.

———————————————

[ 展覽合作調酒 ]

➠液態暗物質

黑醋栗 / 杏桃 / 茉莉花茶/ 咖啡餅乾

透過本次展覽發想,Garnish為自製咖啡餅乾,以黑色不規則呈現,酒體同為黑色,預表達「漂浮於宇宙中的黑暗物質融化後的樣態」。此合作調酒酒感適中,茉莉花茶香濃郁,整體偏酸。

Inspired by this exhibition, the garnish takes the form of a homemade coffee biscuit, irregularly shaped in black. The cocktail itself is also black, evoking “the melted state of dark matter drifting through the universe.” With a moderate body and a rich jasmine tea aroma, the drink achieves a harmonious balance of sweetness and acidity.

作品介紹

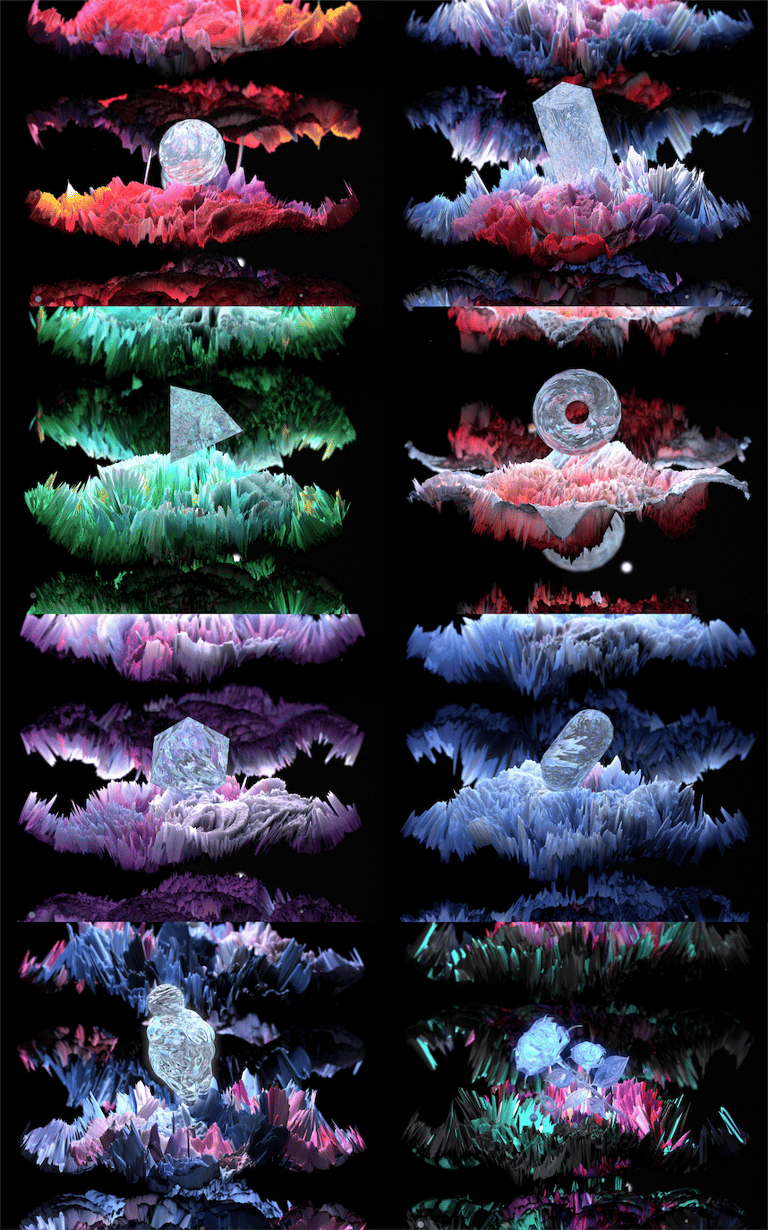

彷彿夢境中反覆回放的有機演算,視覺漂流中的有機運動,來回反覆,沒有明確開始或結束。

始終果然

25.4 x 20.3 cm

魚屍的鏡像與實體,是作者對「純粹存在」與肉身形式之間深層連結的哲學性反思。

雙向連結 Connect with each other

116.5 x 91 cm

關於從外在束縛,到內在和解與寧靜的過程。

釋然 Relieved

116.5 x 91 cm

如同被封存的目光,碎裂的眼與獸性的凝視在冷冽的框架中迴響,生成介於標本與祭壇之間的超現實秩序。

凝視遺骸 Gazing Relic

2 ' 2 7 ' '

39 × 52 × 6.5cm

在遮與顯之間轉換,技術介入後的身體仍殘留詩性,體現觀看與控制關係的遲疑與妥協。

霧相 Mist Interface

45 × 50 × 154cm & 15 × 15 × 75cm

( 電控裝置 )

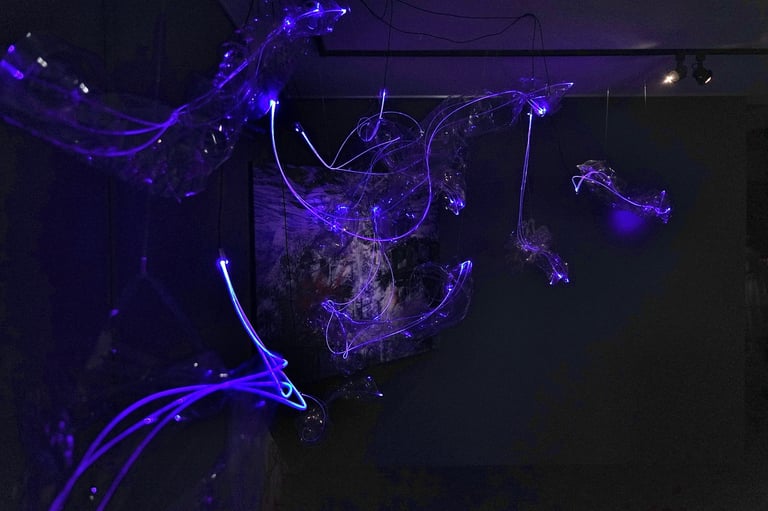

這些浮動載體如現代人擬物化捨棄人形在雲端、社群平台間的樣態,承載情感、告別與問候。

幽光域痕 Silent Glimmers

一幅關於臺南青年路鐵路地下化的深層悲愴、同理心與沉埋真相的視覺詩。

被埋沒的吶喊 Buried cry

145.5 × 112cm

以人工材料,創造出模糊自然與人造界線的「混生存在」,藉此回應「幽靈自然」的哲學概念。

方纔冒出的枝椏 Nascent Limbs

50 × 50 × 100cm

以物質折射數位,使虛擬成為可感的邊界。

How are you over there?

1 2 ' 0 1 ' '

在波光與建模的交錯,記憶被封存在光片的縫隙間。

凝結,在波光之上|水池

Crystallized, Above the Ripples|The Pool

9 × 31 × 35cm

在波光與建模的交錯,記憶被封存在光片的縫隙間。

凝結,在波光之上|屋頂

Crystallized, Above the Ripples|The Tin Roof

12 × 28 × 58cm

宛如被縮放、擱置的微型領土,它們是被時間遺忘的存在式,也是一種未具語法的靜物語彙。

郡倚-01~04:休憩中的微型郡域

Junyi I~IV:Resting Microterritory

10 × 10 × 15cm